“まいもん”を訪ねて

石川県穴水町視察ノート①

2025.09.27

“まいもん”を訪ねて

石川県穴水町視察ノート①

2025.09.27

2025年7月23日、さとタボラ視察チームは石川県能登半島のほぼ中央に位置する穴水町は、のと里山空港から車で15分、また能登半島・七尾湾側の海沿いを走るローカル線「のと鉄道」の終点・穴水駅も位置する、交通の便も良い「奥能登の玄関口」となっています。その玄関口の随所の看板には「まいもんの里」と添えられています。「まいもん」とはこの地の方言で“美味しいもの”のこと。豊かな海と里山に囲まれた穴水町は、林業の町や澄んだ星空の里としても知られています。

チームが最初に訪ねたのは、町の南部、七尾湾に面して建つ鮮魚卸「渚水産」でした。代表の北川博幸さんは、ここで七尾湾や輪島の海で獲れた魚を市場から仕入れ、県内外へと送り出しています。旬に応じて仕入れる魚介はさまざま。隣接する「Café&炭火焼 なぎさGARDEN」では、その魚介を刺身や炭火焼きにして提供しています。

「Café&炭火焼」は炭火で焙煎したコーヒーと、炭火の海鮮焼きが楽しめる少しユニークな飲食店です。「地域起こし協力隊1人目として東京から来た女の子と考え、共同で経営を始めました。当時、この辺りには炭火コーヒーが楽しめるお店はあまりありませんでした。それに炭火ならコーヒーだけでなく、海鮮焼きも楽しめますよね」と北川さんは振り返ります。

店内では四季折々の魚介を炭火焼きで堪能できます。特に、小ぶりながらも旨みが濃い穴水の牡蠣はぷりぷりとした食感が人気です。「穴水周辺の海はきれいなので、牡蠣が食べる苔が少ないので育ちも遅いです。小さいけれど、その分旨みが詰まっています」と北川さんは教えてくれます。

さらに北川さんは町を代表するグルメイベント「まいもんまつり」を、約30年前から支えてきました立役者です。同イベントは1988年に始まりました。特に牡蠣の時期、は県外からも大勢のお客さんが押し寄せるほどの盛況ぶり。その後、まいもんまつりは時代とともに形を変え、現在は春はいさざ(白魚)、夏はサザエ、秋は能登牛、冬は牡蠣と、四季の味覚を加盟店で楽しめるイベントになりました。私たちが訪れた日は「まいもんまつり・夏の陣」の真っ最中。なぎさGARDENでもサザエの壺焼きを提供していました。

チームはまいもんまつりを楽しむべく、まいもんまつりの初年度から加盟店として参加している「ちゃんこ一品料理 力(りき)」に、サザエのフルコースを食べに向かいました。テーブルにはサザエご飯、壺焼き、お造り、酢の物など、8品の料理が次々と運ばれ、まさにサザエづくし。

お造りをひと口いただくと、想像を超えるやわらかさと潮の香りにおどろきました。店主に伺うと、一度殻から身を取り出して小さく刻み、再び殻に盛り直すことで、このやわらかさが生まれるのだそうです。サザエとお米を一緒に炊き込んだご飯はふっくらと炊きあがり、貝の出汁が米粒のひとつひとつに染み込んでいます。

「秋の陣」のメニューを聞くと、能登牛のステーキに加え、しゃぶしゃぶかすき焼きのどちらかを選べるフルコース料理だとのこと。次の季節になるのが楽しみです。

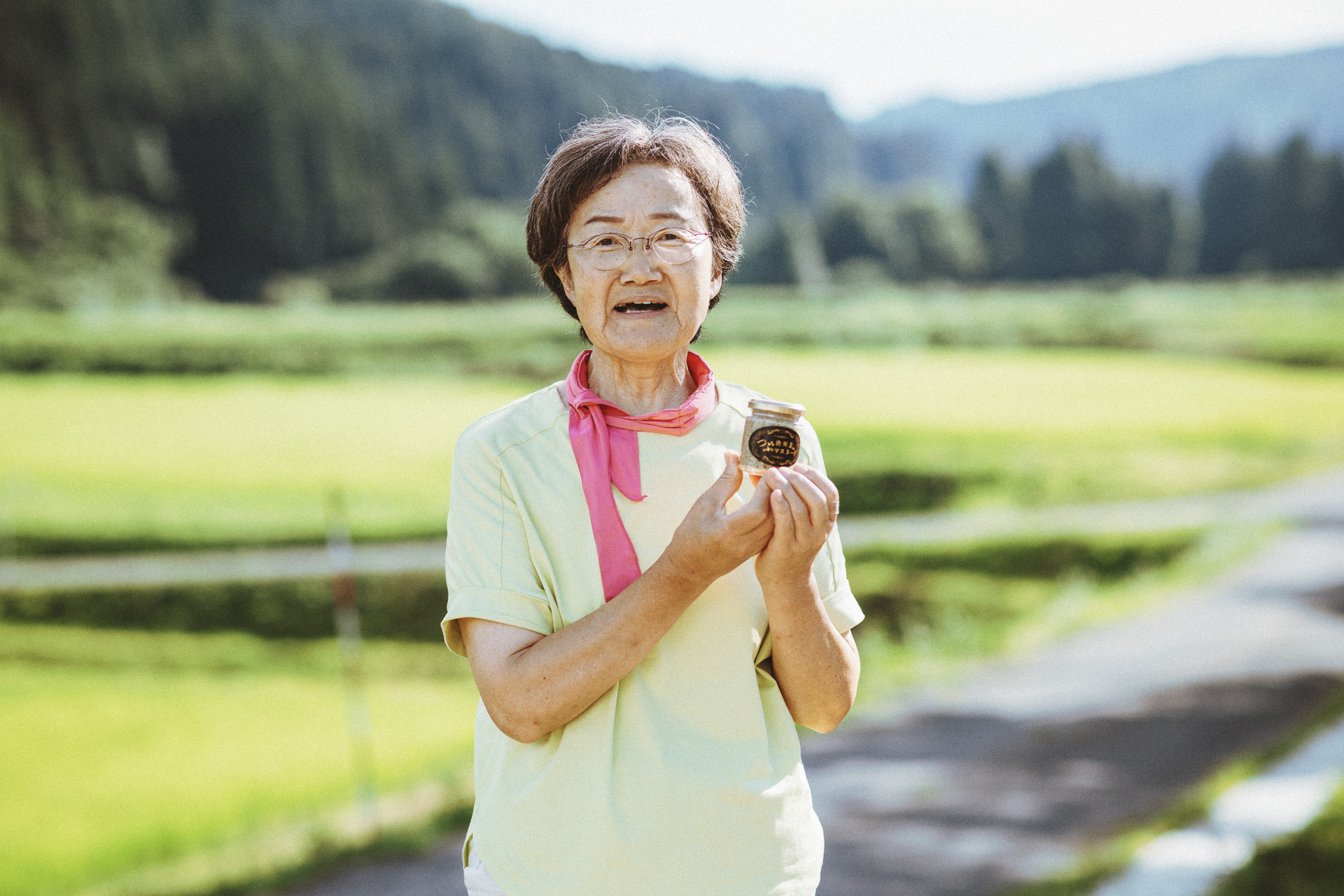

次に私たちは「磐持ちの里 唐川菜の会」に向かいました。ここでは能登野菜のひとつ「唐川菜(からこな)」を使った粒マスタードをつくっているそうです。訪ねてみると、翌日の総会準備をしていた堂田眞子さんが迎えてくださり、丁寧にお話をしてくれました。

唐川菜は、穴水町・下唐川集落に昔から伝わる在来のカラシナ。一般的なカラシナより辛味が強く、畑で育てられる一方、土手に自生する姿も見られるといいます。唐川菜の種を試食させてもらいました。ビーズより小さい唐川菜の種は噛むほどにプチプチとした食感が広がり、強い辛味があとを引きます。その種をもとにしてつくられるのが、手づくりの粒マスタードです。石川県で採れた塩と酢に漬け込み、ピンセットでゴミをひとつずつ丁寧に取り除き、さらに熟成させます。半つぶしとペースト状の二種類を調合してできあがり。1か月にできるのは、約40瓶です。

「とっても手間暇がかかるの」と堂田さんは笑います。粒マスタードは洋食に合わせる印象がありますが、この唐川菜のマスタードはみたらし団子やチャーハンに添えても美味しいとのこと。使い道は幅広いそうです。

するとチームメンバーの池田シェフが、「粒マスタードとこの種を、僕たちの料理に使いたいです。今日、持ち帰ることはできますか?」と堂田さんに依頼。粒マスタードだけでなく酢漬け前の状態の種まで求める申し出に、堂田さんは少し驚いた様子でした。しかしすぐに快く応じてくださり、池田シェフに種の調理の際の工夫を伝授していました。池田シェフはすでに考えが固まっているようです。一体どんな料理に使われるのでしょうか。

その後、チームは穴水町の二子山麓に広がる「東井栗園」へ向かいました。能登半島は栗の栽培が盛んで、この地域でとれる栗は総称して「能登栗」と呼ばれています。約400本の栗の木が生い茂る園内を案内してくれたのは、3代目の東井克仁さん。いくつもの丘が重なり合うような土地に、栗の木が点在しています。

「ここは栗園ではなく“観光栗園”なんです。一般的には平らな土地に苗を植えますが、ここは山の形をそのまま生かしています。アスレチックみたいで最高のロケーションでしょ? 家族の間では“栗山”って呼んでいます」と笑顔で話してくれました。しかしメンバーが「でもそれって管理するのは大変なのでは?」と尋ねると、「とっても非効率です! 斜面で枝の剪定もしないといけませんから」との返答。それでもお客さんがシーズン中いつ訪れても楽しめるように、収穫時期の異なる7〜8種類の栗を植えているそうです。

能登栗の中でも穴水の栗が大粒になる理由は、土壌に含まれる豊富なミネラルと、朝夕の寒暖差の大きさのおかげなのだとか。さらに東井さんは陽の光が枝に当たるよう冬から春にかけて剪定を行います。日光をたっぷり浴びた栗は大きく甘く育ちます。

栗園を後にして車を走らせると、かつてボラ待ち網漁に使われた「ボラ待ちやぐら」が海に建っているのを発見。この漁法は江戸時代から伝わる日本最古の手法で、穴水では1996年まで実際に行われていました。丸太で組んだやぐらの上から海底に張ったふくろ網を見張り、ボラの群れが入ると一気に引き上げる仕組みです。

そういえば取材時に渚水産の北川さんが、当時の様子を話していました。「実際のボラ待ちやぐらはもっと狭くて、おばあちゃんが息をひそめて忍者みたいに座っていたよ。ボラは音や影にとても敏感で神経質だから」今は漁法も変わり、現在ボラ待ちやぐらは観光用のモニュメントとして配置され、町の歴史を伝えています。

こうして迎えた穴水での初日は、四季折々の食と、それを支える人々、さらに土地に受け継がれてきた歴史にふれる一日となりました。明日は、「のとワイン」と「のとてまり」の現場に向かいます。