“待つ”ことで深まる旨み

石川県穴水町視察ノート②

2025.09.27

“待つ”ことで深まる旨み

石川県穴水町視察ノート②

2025.09.27

2日目に訪ねたのは、石川県で最初に誕生した本格的なワイナリー「能登ワイン」。丘の上に、広大なぶどう畑がどこまでも続くその光景は、まるでヨーロッパの田園風景のようです。時折、海風が通り抜けます。案内してくださったのは、スタッフの丸山さん。

(丸山さんは写真右。左はさとタボラのソムリエ、笹生さん)

ワイナリーが設立されたのは2005年、のと里山空港が開港した年とほぼ同じ頃のこと。当時、石川県にはワイン文化が根づいておらず、木も若く醸造経験も浅かったため、なかなか県民に受け入れられませんでした。しかし挑戦を重ねた結果、国内コンクールでの受賞も増え、いまでは年間12万本を生産する県内屈指のワイナリーに成長したといいます。県内需要が非常に高く、他県からの注文には応じきれないほどとのことです。

「ワインは日本酒や焼酎と違って、製造工程で水を使いません。ぶどうの味そのもので勝負します。つまり畑が重要なんです」と丸山さん。案内されて畑に足を踏み入れると、思った以上に急な斜面に、2mほどの低木が並んでいました。ぶどうが実る位置は手の高さほど。これはヨーロッパで一般的な「垣根栽培」という方法だそうです。足元には、砕けた牡蠣の殻がごろごろと転がっていました。

「これはヨーロッパ式ではなく、私たちが考えた手法です。まいもんまつりで冬に提供した牡蠣の殻を畑に入れて、赤土の酸性度を調整します。土壌にミネラルを加えることでぶどうの病気を防ぎ、健やかな実が育ちます」と丸山さんは説明してくれました。能登ワインでは、自社畑と複数の契約農家で合わせて約10種類のぶどうを栽培しています。中でも主力の黒ぶどうは日本固有品種の「ヤマ・ソーヴィニヨン」。生産量は穴水町が国内一を誇り、大きな葉と力強い実が特徴です。

私たちが伺ったのは7月。まだ緑色をした粒を、ソムリエの笹生さんや池田シェフが口に含みます。酸味はあるものの、想像以上にみずみずしさを感じます。やがて8月に実は濃い紫色へと変わり、9月から10月にかけて収穫をするそうです。

「完熟を超えた過熟の状態まで待ってから収穫します。バナナで言えば皮が黒くなった状態で収穫すると思ってください。過熟したヤマ・ソーヴィニヨンは糖度が20度を超え、収穫するだけで手がベタベタになるほど甘いんです」と丸山さん。ヤマ・ソーヴィニヨンで仕込んだ赤ワインは、野性味ある風味でジビエ料理とよく合うのだといいます。オーク樽で半年熟成させた赤ワイン「心の雫」は、国内コンクールで評価を受けた一本。著名なワイン漫画でも紹介されるなど、多くの人の心を惹きつけてやみません。

もうひとつ、能登ワインが得意とするのが「マスカット・ベリーA」のワイン。こちらも日本固有のぶどうです。梅やグミのようなポップな甘さを感じます。「マスカット・ベリーA」でできた赤ワインを口にすると、ソムリエが「最初に丸みがありますね」とつぶやき、メンバーも頷きます。

「カキフライに合わせるならソースで食べるなら赤、でもタルタルソースで食べるなら白かロゼですね」――家庭料理との細かいペアリング提案も丸山さんの得意分野です。「もっと気軽に、家庭の食卓に並ぶワインを目指していきたいです」と語ります。

チームはワイナリーを後にし、七尾湾を眺めながら海沿いの道を進みました。次に訪れたのは、ジビエ肉や加工品を扱う施設「サングリエ」です。今回の食事では「どうしても猪肉をメインにしたい」と池田シェフが強く希望していたためでした。

出迎えてくださったのは、河島信次さんと、りかさんのご夫婦。信次さんは50年以上の狩猟歴を持ちます。りかさんは信次さんとともに山に入りサポートの役割をしていました。主に獲物を見つける“目”の役割なのだそうです。ただ目がいいだけでなく、動物の動きを熟知していないと見つけることができないのだそうです。

お二人の話によれば、穴水の山々では、年間およそ6,000頭ものイノシシが罠にかかるといいます。銃は使わず罠にかかるのを待ちます。そうして得られるイノシシは、一般的なそれよりも、丸々と太り質の良い脂を蓄えているのだそうです。

「イノシシは山の八合目あたりで暮らしています。そして餌を求めて人里に下り、また山に戻る。その往復でエネルギーを非常に消費するんです。ところが穴水の山は低く、人里までの距離が短いです。だから太りやすく、脂ののった個体が多いんですよ。このあたりのイノシシは、いくらでも食べられるようなさっぱりとした脂を兼ね備えているのでと深みのある旨みを感じられますよ」と信次さん。

さらに秋のイノシシは特に美味しい、ともご夫婦は教えてくれました。その話に耳を傾けていた池田シェフ。どの部位を使うのが自分たちの料理に最適なのか、夫婦に相談しはじめました。相談の末、いくつかの部位を持ち帰り、料理の試作に取りかかることに。どんなメイン料理に仕上がるのか、一同の胸も高鳴ります。

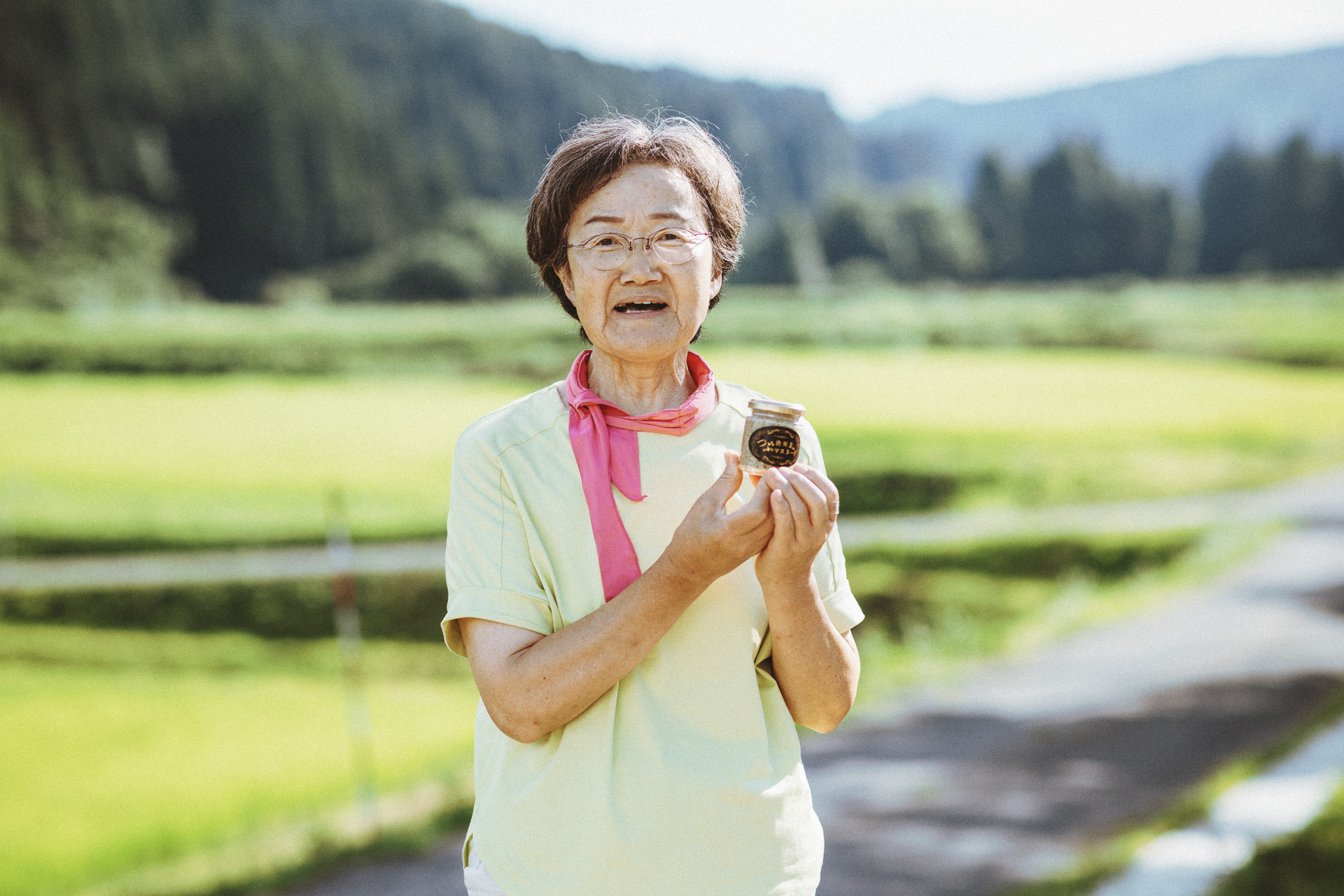

チームは最後に石川県のブランド椎茸「のと115」と「のとてまり」を育てる高森さんを訪ねました。高森さんは約1万本のコナラの原木から、これら2種類の椎茸を丹念に育てています。

高森さんはコナラの原木に「115菌種」を植え、「のと115」を育てます。1本からとれる「のと115」は約10枚。「のと115」は肉厚で香りがよく、優れた品種として知られています。そのなかでも傘の直径が8cm以上、厚み3cm以上、傘の巻き込み1cm以上など厳しい基準を満たしたものだけが「のとてまり」として認められます。ふっくらとした見た目とカサのギザギザ模様は、名前の通り手毬を思わせます。高森さんの場合、「のとてまり」になるのは、全体のわずか1%なのだそうです。

高森さんは、その1%のために手間を惜しみません。冬の寒さに負けないように5,000本の原木を運搬車でハウスに移し、のとてまりになりそうなカサには、ひとつずつ袋をかけます。気温が上がれば袋を外し、また寒さが戻ればかけ直す。こうして「のとてまり」は30日以上じっくりゆっくり手をかけられながら大きく育てていきます。この待つ時間こそが、やわらかくふんわりとした食感を生み出すのだそうです。

高森さんは「のと115やのとてまりを育てることで、人々が山が入る理由ができ、山が維持されている」とも教えてくださいました。かつては樹齢90年を超える老木ばかりで荒れていた山が、今では原木入手のための伐採と植林が何百本単位で繰り返されています。山と海が近い穴水では、山を守ることが海を守ることにつながるのだそうです。

香り豊かな1枚の椎茸が、人と山と海を結びつけている――。その事実を胸に刻みながら、私たちは穴水での旅を締めくくりました。海を眺めるといまもなお「ボラ待ちやぐら」が静かに立っています。じっと魚の群れを待ち続けるその姿は、時間をかけて恵みを育み、待つことで深まる豊かさを大切にしてきた、この町の営みを映し出しているようでした。